運営理念

保育理念・保育方針・保育目標

保育理念

- 保育を必要とするすべての子どもたち一人ひとりを大切にし、生きる力を育んでいきます。

- 保護者の気持ちに寄り添い、共に育ち合っていきます。

- 地域に根ざした子育ての発信基地として保育を実践していきます。

保育方針

命を大切にし、心身ともにたくましく、じぶんの力で未来を切り拓いていく意欲と主体性のある子どもを、集団生活を通して育てていきます。

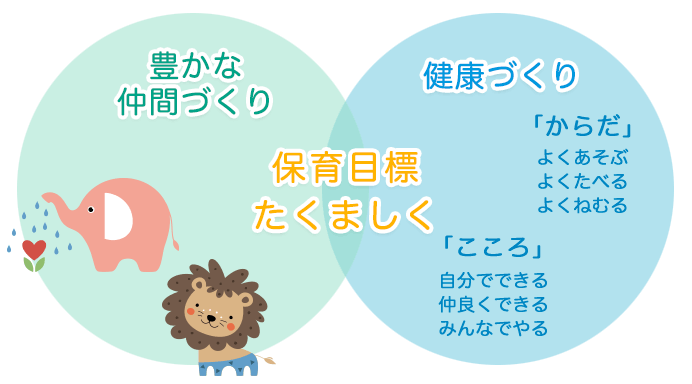

保育目標

「たくましく」

年齢目標

0歳児(たんぽぽ)

- 母乳、ミルクから食事へ移行していく

- 手づかみで食べる

- ハイハイをたくさんして遊ぶ

- 自分で立ち上がる力を、つけていく

- 着実に段階をおって、歩くことにつなげていく

- 手をたくさん使う

- 喃語(アーウー、ブー)から意味のある言葉になる

- 友だちが大好きになる

個人差があるので、長い目で見守っていく

1歳児(たけのこ)

- スプーンを使って食べる

- 歩行が確立し、全身をたくさん使って遊ぶ

- 腕や手をたくさん使う

- 道具を使って遊ぶ

- 自我が芽生え、自己主張を充分にする

- 言葉が広がり、獲得する(一語文~二語文)

- 友だちが好きになり、気の合う子ができる

オムツはずしは個人差があるので、ゆっくりとみていく

2歳児(くるみ)

- 食事、排泄、着脱など、基本的な生活習慣を身につける

- 体をたくさん動かし、手足を充分に使う

- 自分の要求を言葉で伝えようとし、話すことを楽しむ

- 自分でやろうとする気持ちを持つ

- 友だちと遊ぶ楽しさを知り、関わりを持つ

3歳児(まつぼっくり)

- 生活習慣の基礎がつくられる

- 人の話を聞くことができる

- 自分の要求を言葉で伝える

- 外で元気に遊ぶ

- 友だちと遊ぶ楽しさを知り、関わりが拡がる

4歳児(しいのみ)

- 生活習慣の基礎の確立

- 人の話を聞き、理解する

- 自分の考えを言葉で伝える

- 体を使って元気に遊ぶ

- 友だち関係を拡げ、いろいろな活動を体験する

5歳児(くすのき)

- 生活習慣の自立

- みんなで話し合い考えあう

- 体を充分に使いこなす

- 園生活を通して仲間意識をもち、自主的に活動する

つぼみ保育園の取り組み

特色ある保育

- ひとりの子どもを全職員で保育をするという姿勢を持ち、きめ細やかな対応を行っている

- 広い園庭で日常的に体を動かし、ダイナミックに外遊びを展開している

- 伝承文化を大切にしている

- 外部より講師を招き、健康体育を行い、しなやかでたくましい体づくりを行っている

- わらべうたを導入し情緒を育んでいる(講師による指導あり)

- 低年齢時より絵本を取り入れている

- 年中児よりお泊まり保育を実施している

発達過程とクラス相関性

- 6年齢別に園生活を送るが、保育方針の8つの発達段階を前提に年間指導計画が成されている。また子ども一人ひとりの成長段階を踏まえ、養護と教育が一体となり保育は展開される。

社会的責任

- 児童福祉施設として、子どもの最善の利益を守り、家庭との連携のもとに保育を行う。また保護者支援と合わせ、地域の子育て家庭に対する支援を行い社会的役割を果たす

- 適切な法人施設運営

- 人権尊重(児童福祉法)

- 保育の説明責任

- 個人情報保護

- 苦情解決(第三者委員設置)

健康支援

- 年間を通して薄着保育を主体に、素足で過ごす。外気にあたって皮膚を丈夫にする

- 子どもの健康状態ならびに発育・発達状態の把握

- 定期的・継続的に日強に応じて随時把握

- 登園時、保育中を通しての観察・保護者への連絡・嘱託医と相談

- 不適切な養育・虐待等の発見と適切な対応・関係機関との連携

- 健康増進

- 嘱託医による定期的健康診断(内科・歯科検診)

看護師の専門的対応

- 託医による内科健診、歯科検診、異常が認められたときの適切な対応

- 子どもの状態などに応じて保護者に連絡・嘱託医と相談

- 感染症の予防と適切な対応

栄養士の専門的対応

- 年齢別発達段階に応じて必要な栄養量を考慮した献立作成

- 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人ひとりの子どもの心身の状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応する

食育の推進

- 食事の提供を含む食育の計画を作成し、保育の計画その評価及び改善に努める

- 子どもと調理員の関わりや、調理室などの食に関わる保育環境に配慮する

- 給食委員会を設置し、食育イベントを企画し分かりやすく伝えていく

安全対策・事故防止

- リスクマネージメント委員会を設置し、安全管理、事故防止に取り組んでいる(気づきメモの提出・分析)

- 避難、消火訓練の実施(毎月)

- 年2回の消防設備点検

- 交通安全教室の実施

- 不審者対応訓練の実施(年3回・1回は警察の指導)

- 救急救命シミュレーション訓練の実施

- SIDSの予防と対応を行う

- 緊急時に保護者へ、一斉にメールを送信

- 災害時に市との情報交換手段としてPHSの設置

- エピペン講習の実施

保護者への支援

- 入園前の面談を園長、主任、担任、看護師、栄養士の専門職が参加し、保護者の意向や子どもの状況把握をきめ細やかに行っている

- おたより帳や日々の対話を大事にし、家庭訪問、個人面談なども行っている

- 育児相談は保育士だけではなく看護師・栄養士も対応している。また必要に応じ、専門の先生との育児相談日をもうけている

- 苦情解決のシステムがあり、保護者の要望などに応えている

小学校との連携

- 児童要録による小学校との連携・年長児の小学校訪問

- 小学校の行事への参加(入学式等への出席)

- 職場見学の受け入れ

地域への支援

- 育児講座(年3回)

- 高齢者との交流(年10回)

- 出前保育(年6回)

- 小学生との交流(年6回)

- 情報誌「こんにちは!つぼみ保育園です」発行(年10回)

- 中学、高校生の職場体験

- 実習生、ボランティアの受け入れ